いち早く経典をポルトガル語訳

ブラジルにおける日本伝来宗教の布教現状を大雑把にいえば、移民1世の高齢化と共に勢いを失いつつある伝統仏教、ブラジルに広まって勢いを強める神道系新興宗教ではないか。後者の代表例が生長の家や世界救世教だと思う。

後者がブラジル社会に広まった要因の一つは、経典や聖典をポルトガル語訳して、早々に現地語布教を重視する姿勢を打ち出して、非日系ブラジル人に広めていったことではないか。

ブラジル国民の大半を占めるキリスト教徒が読んでも違和感のないような経典の訳し方、唱和の仕方を研究し、敷居を低くする努力を重ねてきた。その結果、本部のある日本の信者数より、ブラジルの方が多くなる現象まで起きてきた。

ところが伝統仏教は今までのやり方を尊重する傾向が強く、お経をポルトガル語訳してこなかった。だから、どんなに素晴らしい内容の経典であっても、お経から直接にその良さが伝わってこない。

これは日本語でも同じことだ。言葉は時代と共に移り変わるものであるのだから、本来はお経を現代日本語訳して良いところを、していない。だから、お葬式などでせっかく聞く機会があっても、ただ聞き流すだけだ。

コラム子は20年ほど前、本門佛立宗信徒の葬式で、ポルトガル語訳された経典を聞き、愕然とした記憶がある。お経の意味が幾分分かったからだ。「良いこと言っているじゃないか!」と感動した。それでいて、いわゆる「読経」の音程やリズムが維持されている。このような取り組みをする仏教教団は珍しい。

日本移民史と深い関係がある本門佛立宗

今週末25日、ブラジル本門佛立宗中央寺院日教寺(コレイア教伯ブラジル教区長)は、サンパウロ市イピランガ区でラテンアメリカ最大の仏教寺院、日教寺新本堂開堂式を盛大に行った。日本ではあまり目立たない宗派かもしれないが、ブラジル仏教界においては日本移民史に密接なつながりを持つ、独自の教団として知られる。

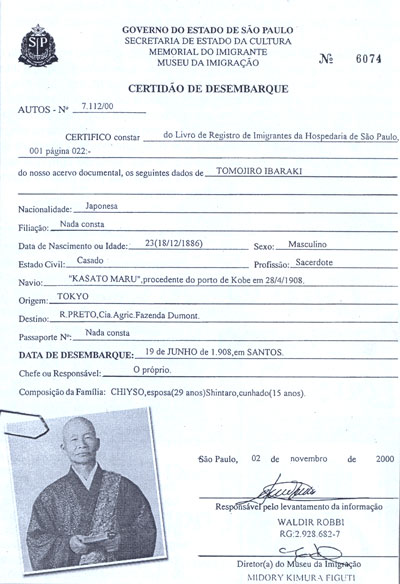

そもそも「移民の祖」水野龍が信者であり、第1回移民船・笠戸丸に、当時22歳で血気盛んだった青年僧の茨木友次郎(僧名・現樹、後の茨木日水上人)を連れて行った。これがブラジルにおける仏教の始まりだ。つまり、今年は日本移民117周年であると共に、仏教伝来117周年でもある。

笠戸丸神戸港出港は1908年4月28日だが、これは水野龍にとって奇しくも「655年目の日蓮聖人立教開宗日」であり、本門佛立信徒であった水野にとって、その胸中には一際感慨深いものがあっただろう。

だが、戦前の日本国外務省は僧侶のブラジル移住を自主規制していた。というのも、米国では1913年にカリフォルニア州で、1924年には全米で排日移民法が成立し、日本移民が排斥されていったからだ。米国人から見て奇異に見える仏教を信仰している姿を見せるのは、排日につながると考え、ブラジルでは最初から自主規制した。

茨木現樹師は1886年12月18日に京都で生まれ、本門佛立宗に帰依、僧侶になった後に笠戸丸で渡伯した。当時単独移住は認められていなかったので、出航1カ月ほど前に10歳年上の妻ちよと、弟信太郎を戸籍上の子どもという構成家族の形で海を超えた。

最初はサントス・ヅモン耕地に配属され、20年間は普通の農業労働者として過ごした。だがある日、初心を思い出し、やっぱり仏教移住地を作れないかと思い立つ。だが当時の日本移民を信者を改宗させることはほとんど不可能だった。皆が宗教を脇に置いて仕事に専念し、より裕福になって日本に帰ることにしか興味がなかった。

妻と弟に死に別れ、布教邁進を決意

だから茨木現樹師は、個人を改宗させるのではなく、信者をグループで改宗させる佛立植民地を設立するのが最善だと考えた。1926年、妻や弟をブラジルに置いて、日本に支援を求めに一時帰国。自らの提案を第11代梶本日颯講有に持ち込んだ。同講有はその考えを受け入れて支持し、宗教に強い弁護士を雇ってその計画を日本政府に働きかけた。多大な努力にもかかわらず、政府はブラジルでの宗教プロジェクトは時期尚早だと考え、認可を拒否した。

2年近く待っていた茨木師は、その結果に落胆した。その間、弟信太郎が亡くなっていた。彼はブラジルに帰国する準備を始め、1929年1月1日に到着した。だがブラジルに戻ったら、妻はすでに家財を売り払って帰国した後だった。

日本で関係各所を回るが皆断られた際、茨木師は一旦は夢を諦め、妻に「ブラジルから引き上げよう。家財を売り払って日本に帰国するように」との手紙を出していた。妻が乗った帰国船のスケジュールを見たら、自分がブラジルへ戻る船がケープタウンで停泊している時、まさに同じ港に妻が乗る船も止まっていた事が分かった。だが、その後、帰国した妻は翌年病死したため、二度と会うことではできず、生涯の別れとなった。

でも、茨木師はブラジルに留まって使命を続けることを決意した。1936年11月13日、彼はサンパウロ州グアイサーラのウニオン植民地に最初の布教所を設立した。いつも信者でいっぱいの自宅での礼拝に加え、彼は夜明けから日没まで病人の治癒を祈った。

茨木師は戦後1951年10月13日、リンスに最初の大宣寺を開山し、亡くなる1971年までに7寺に増やした。現在は12寺。その間、多くの弟子を育成して「ブラジル開教初祖」と位置付けられた。

分かりやすい御教歌の伝統からポ語訳に

ブラジル教団のトップ、コレイア教伯師(57歳)はブラジル人だ。パラナ州クリチバで生まれ、1983年から92年までブラジル教団から派遣されて、京都留学して日本語や仏教を学び、仏教大学文学部を卒業した。15歳から25歳という人格形成期を日本で過ごし、人生を変えた。同様に日本留学したブラジル人僧侶が計14人もおり、彼らが教団を牽引する存在になっている。

これが成功パターンの一つであることは、世界救世教ブラジル宣教本部でも証明されている。同様の日本留学制度があり、現在の宮道マルコ・レゼンデ本部長はブラジル人で、教団から日本に派遣されて同志社大学を卒業した人物だ。日本語がペラペラで、カラオケも上手い。同宣教本部に行って驚くのは、あちこちに同じく日本留学経験のあるブラジル人がおり、彼らが教団を支えていることだ。

本門佛立宗の教えは古いが、組織は新しい。そこがこの変革をうむ土壌になっているようだ。日蓮聖人の法華系一派だが、「本門佛立講の祖」長松清風師(日扇聖人)が1857年、在家で「本門佛立講」の講席を開いたのが始まりだ。1947年、日淳上人講有のときに法華宗から独立して「本門佛立宗」となった。

日扇聖人は、難しいおしえの内容を平易な和歌に詠んだ三千余首の「御教歌」を作成し、民衆に親しみやすい形で仏教、日蓮聖人のおしえを伝え続けた。だから、当地においてもブラジル民衆が親しみやすいポルトガル語に翻訳したようだ。

「移民事業は失敗したと落胆したまま、父(水野龍)は死んだ」

コレイア師が最初に教区長に就任した2010年、ブラジル本門佛立宗がポルトガル語で茨木日水上人の奉賛歌のCDを出した時に驚いた記憶がある。キリスト教でよくある生誕劇のお釈迦さま版をやっているとか、同教団のブラジル人僧侶の中にはバイーア州で元アシェ歌手だった人がいると聞き、何かが起きているのを感じた。

2011年には、全国信者の浄財でサンパウロ州タピライ市にある自然保護区に76アルケールの土地を購入し、寺や福祉・教育施設を建設して聖地とする構想を打ち出し、15年に宝塔を完成させた。その間、2014年9月にリベルダーデを仏教平和パレードした。普通の伝統仏教がやらない新機軸を次々に打ち出し、実現させてきた。コレイア師によれば「信徒数は約1万人で、全州に信者がいる」。僧侶にブラジル人が多いのも特徴だ。

2011年7月に取材した際、水野龍の息子、龍三郎さん(当時80、二世)から衝撃的な証言を聞いた。「移民事業は失敗だったと落胆したまま、親父は死んだんです。百周年でブラジル社会、日本社会からあのような賞賛が寄せられたことを伝えたかった」と語ったことだ。水野龍はせっかくブラジルに戻ったが、血みどろの勝ち負け抗争が起きて日系社会は二分し、ブラジル社会から疎まれる存在になっていたからだという。

水野龍は開戦直前に植民地建設支援を呼びかけるために訪日し、そのまま戦争で帰れなくなり、戦後、在伯の友人らが資金を出し合って帰国費用を捻出した。1950年、サンパウロ市に飛行機で到着した際、水野はすでに91歳だった。龍三郎さんは「毎朝、父は1時間余りもお題目を唱えていた。今までにお世話になった人たちの名前を延々と読み上げていた」と振り返った。自分が始めた移民事業が失敗した結果、日本人が殺し合う事態になったことを謝るように、毎朝必死にお題目を唱えていたのかもしれない。

水野龍が移民契約を結んだ時に詠んだ歌に「としを経し磯の醜草根を絶へな移し植なむ大和撫子」というものがある。意訳すれば、古株になった海辺(日本)に生い茂っている草の根を切って大和撫子(日本民族)をブラジルに殖民したということか。日本移民の移植民事業を詠ったものだ。

今、水野龍が日本から移し換えた醜草の根は、ブラジル全国、各方面で花を咲かせている。その最たるものの一つがブラジル本門佛立宗だろう。(深)