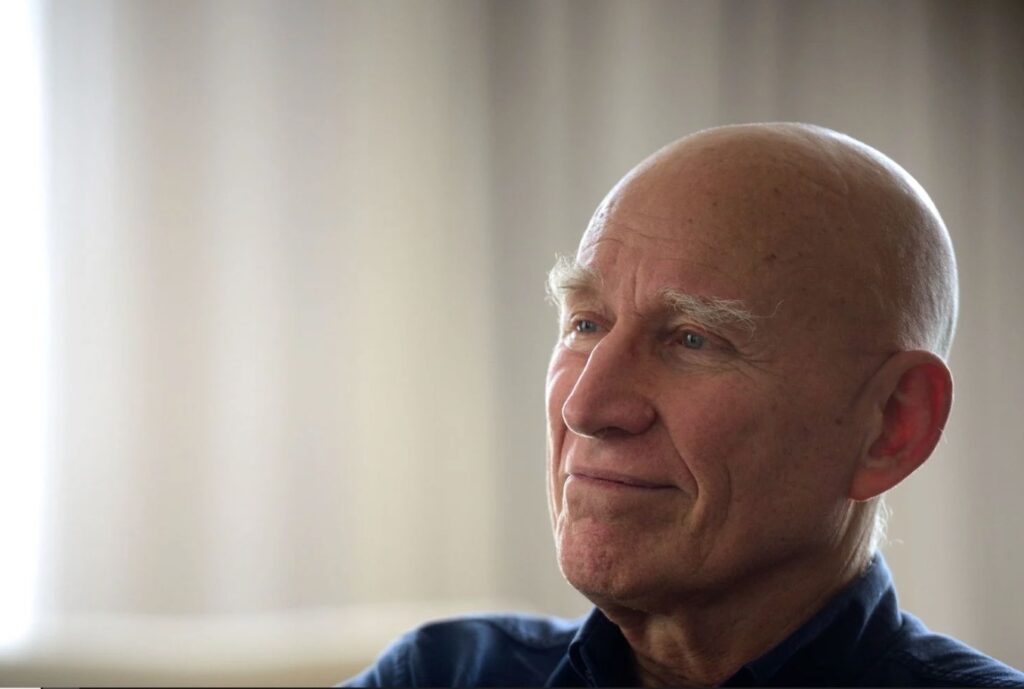

【既報関連】「写真家とは職業ではなく生き方だ。私は撮るとき完全に自由な男になる」――世界120カ国以上を巡り、社会の周縁や地球環境の本質を白黒写真で捉え続けた写真家セバスチャン・サルガドが23日、仏パリで81歳の生涯を閉じた。90年代にインドネシアで感染したマラリアが原因で白血病を患い、その合併症による死だった。彼が遺したのは単なる写真作品ではなく、「世界をどう見るべきか」という深遠な問いかけそのものだ。サルガドの言葉とその生涯を、23日付フォーブス紙など(1)(2)が報じた。

1944年、ミナス・ジェライス州アイモレスで生まれたサルガドは、経済学を学んだ後、69年に軍政下のブラジルを離れてパリへと亡命。国際コーヒー機関の仕事で訪れたアフリカで、妻レリアのカメラを手にしたことが、彼の運命を決定づけた。73年から本格的に写真家としての道を歩み始め、以後50年、世界中を巡りながら世の本質を記録し続けた。

彼のレンズが向いたのは、湾岸戦争(91)、ルワンダ虐殺(94)、そして世界最大の露天掘り鉱山とされたブラジルのセラ・ペラーダ金鉱など、歴史の激動とその片隅で生きる人々だった。

サルガドの作品は報道写真でありながら、見る者の感情を揺さぶる芸術としても高く評価されてきた。『労働者たち』(93)、『エクソダス』(00)、『創世記』(13)、晩年の集大成『アマゾニア』(21)に至るまで、彼の写真には常に人間の尊厳と地球への敬意が息づいている。

だが、幾多の紛争地や難民キャンプを取材するなかで、彼は次第に人間の残虐さに心を蝕まれていった。特にルワンダで80万人が命を落とした虐殺に立ち会った経験は、彼の人生観に深い影を落とし、「人間は恐ろしい存在だ」と語った。

転機は、父の病を機に故郷の農場に戻ったことに始まる。かつての大西洋岸森林は失われ、眼前に広がるのは荒廃した大地だった。その現実を目の当たりにした彼は、妻と共に植林活動に着手し、「インスティトゥート・テラ」を設立。300万本以上の木を植え、数千の水源を回復させた。自然との再接続は、サルガドを再び写真へと導き、地球の美と脆さを描いた『創世記』の誕生へとつながった。

彼の作品は写実を超えて祈りに近い。レンズ越しに見た現実を通じて、人々に「変化の当事者たれ」と訴える。実際、彼の写真は、ジャヴァリ渓谷の先住民たちが自己表現の手段を手に入れる一助ともなった。ヤノマミ族の酋長ダヴィ・コペナワは「彼は森の民の友だった」と語っている。

晩年のサルガドは、写真を「記憶」と「文化」を繋ぐ媒介として強く意識していた。彼は「写真とは我々全員の記憶であり、世界が我々を知る手段でもある」と語り、さらに「カメラによって撮るのではなく、自らの文化全体を通して撮るのだ」と断言した。その視線の根底には、被写体となる人々への深い共感と敬意が脈打っていた。

24年2月には写真家としての現役を退き、これまでに撮影した膨大なアーカイブの編集に専念することを発表。その後はパリに居を構え、妻と末子ロドリゴと共に穏やかな日々を送っていた。ダウン症を持つロドリゴは芸術家として独自の世界を築き、父のモノクロームによる写真表現とは対照的に、鮮やかな色彩を特徴としている。サルガドは生前、「私の写真が死後100年残ればそれは偉業だが、ロドリゴの作品は何千年も残ることだろう」と語っていた。

サルガドの人生は光と影の間に生まれる真実を、ただ見せるのではなく「感じさせる」ためにあった。彼の作品はこれからも、世界と人間の本質を問い続ける。