1.はじめに

ブラジル日報紙の本年3月15日(土)にブラジル日本移民などを研究した文化人類学者前山隆さんが、静岡県静岡市で、昨年12月9日に亡くなられたとの訃報が報じられた。

それを見た私は、今から64年前の出来事が走馬灯のように脳裏をよぎった。それは、前山隆さんがサンパウロ大学(USP)人類学留学生として、1961年(昭和39)4月17日、神戸港を夜10時30分に出港した春国丸という貨客船で同船、同室だったからである。

私(県立兵庫農科大学3年生)、川辺幹男(東京農業大学3年)、瀬川孝治(京都大学経済学部3年)の3名と前山隆さんの4名が、同室者として40日間生活を共にした。私達3名は学生海外移住連盟(学移連)から、約1年間、学移連の第2次南米実習調査団(商業部門5名、農業部門3名、工業部門4名、水産部門2名、文化部門2名、計16名)の一員であった。

食事は毎回、船長、機関長等と同席の美味しい食事だった。前山さん自身については語られることもなかったし、こちらから聞く事もなかったが、贈って頂いた著書から岩手県出身だと今回わかった。船内では彼から花札を教えてもらった思い出がある。

日の出気船の春国丸(1500トン)は神戸出港後翌日、高知県須崎港から積んできた全長48mの川船180トン三隻を積み込んだ。ブラジルへの途中、途中シンガポールに寄港後、4月18日インドのゴア(当時ポルトガル領で鉄鉱石の産地)に寄港し、自身のクレーンで船体を大きく傾けながら甲板から降ろした。

我等はこの地に下船して市場を見学した。その際、大阪外国語短期大学講師の小嶋厚子先生から学んでいた簡単なポルトガル語を話すと通じたので嬉しかった記憶がある。更にケープタウンに寄港して最終のブラジルに到着。

この春国丸は当時日本とブラジルの政府間レベルの協定に基づきミナス・ジェライス州のイパチンガに建設中のウジミナス製鉄所の溶鉱炉用資材とイシブラス造船所への機材を運搬していた。

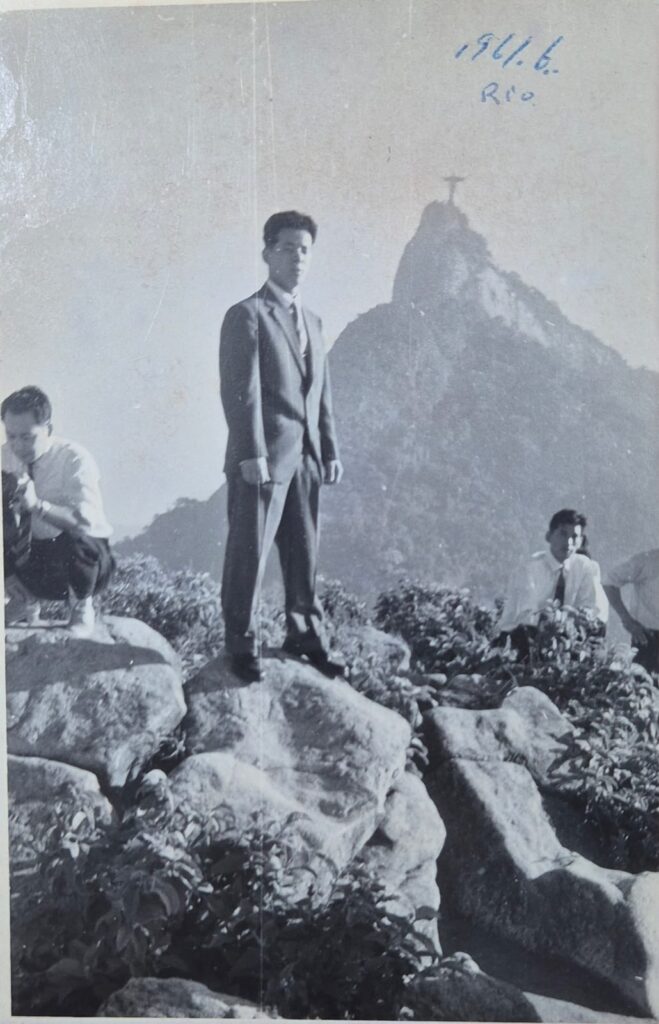

1961年5月27日貨物船春国丸はグワナバラ湾に入りリオデジャネイロ港に着いた。我らには総領事館からの日本語の堪能な日系二世の案内者が付き前山さんと共に世界最大級のマラカナン競技場やリオの植物園等を案内してくれた。この日以来私は前山隆さんには会っていなかった。

2.前山隆さんと再会

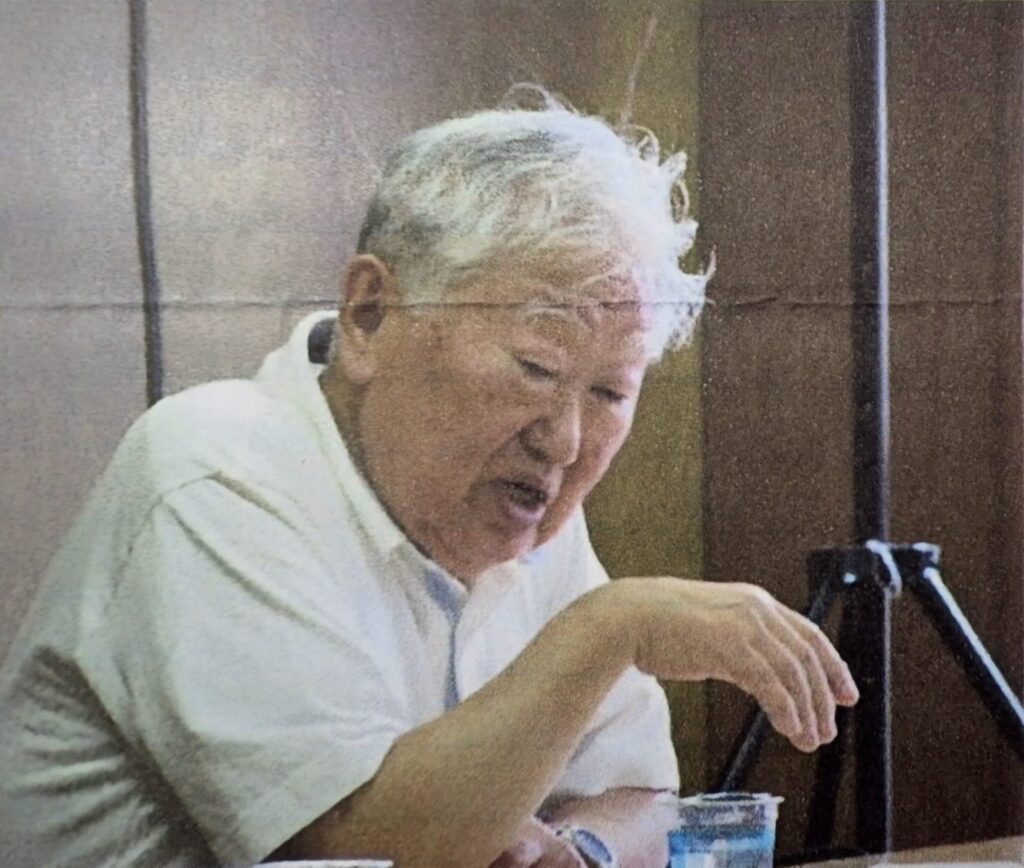

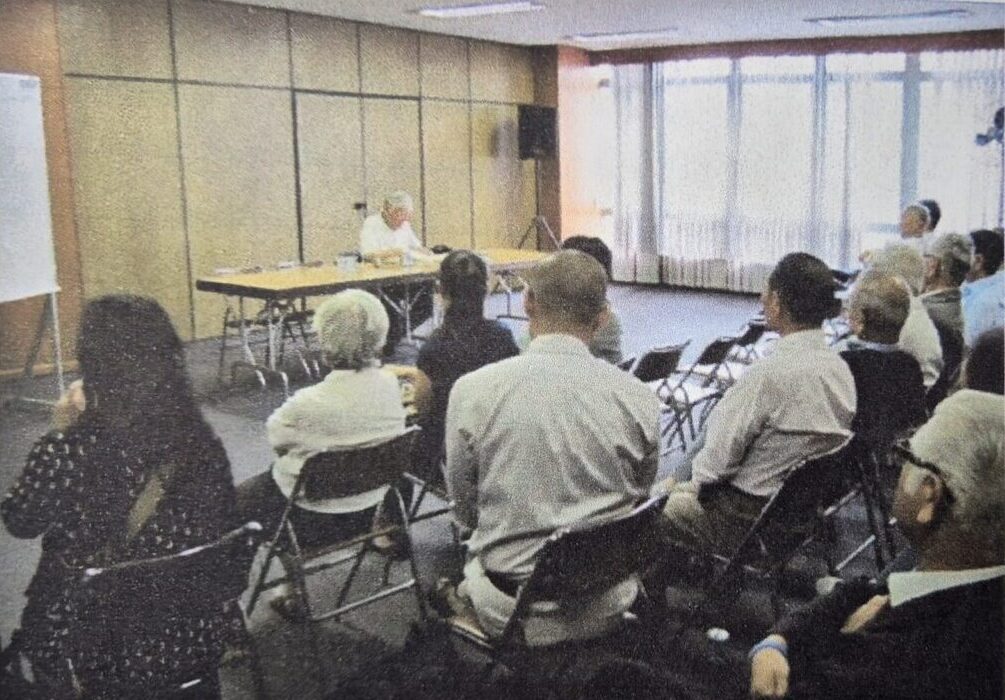

さて、ニッケイ新聞を見ているとサンパウロ人文科学研究所主催で2014年2月18日、文協ビル1階小会議室で日本から来られた前山隆氏(文化人類学者・元静岡大学教授)が研究例会:「昭和新聞と川畑三郎‐〝勝ち組の頭脳〟にされた人物‐」(前山隆氏)開催報告という記事を見つけた。

そこで1961年5月以来、53年ぶりに前山隆さんにお会いする為に出席することにした。

当日の内容はニッケイ新聞によると前山隆氏は、第2次世界大戦後、ブラジルの日本人移民の間で生じた「勝ち負け騒動」について今までも多くの研究がなされて来たが、これまでほぼ語られることのなか旗った川畑三郎と彼が発行していた「昭和新聞」に光を当てて論じられた。

「昭和新聞」は1949年の「勝ち組」にとっての〝戦勝記念日〟にあたる8月15日に創刊され、6年弱の間、川畑が論文を発表する主要な場となる。日本民族がブラジルで生きる意味やその指導原理を問うといった点を論旨とし、川畑の「新理念に基づく移民運動」を解釈した。しかし1951年、サンフランシスコ講和条約が結ばれ、日本政府の現地機関在外事務所が開設されるなどの変化に対応して、川畑は勝ち組と負け組を合同させるよう動き、「昭和新聞」紙上にて、皆を平等にして世界の新建設を行うという考えを広め読者たちを驚かせる。〝勝ち組の頭脳〟に目されながらも普遍的な勧化を追求した川畑三郎について約40人の聴衆が熱心に耳を傾けた。と当時の新聞記事です。この聴衆の中に私もいました。

講演会終了後に前山さんと53年ぶりにお会いすべくご挨拶に伺った。

一瞬、驚かれた彼は、私を思い出し、懐かしく言葉を交わし、お互いに住所の交換を行った。その後、私は学移連の「大束員昭さん客観的な視点から纏められた岸本伝‐農業技師から柔整体・鍼灸師へ‐」、ブラジル移住後に書き留めた私自身の仕事の内容、「ブラジル日本移民百年史」の農業編野菜の部を執筆担当したことや、「戦前、戦中、戦後と生き抜いたブラジル日本移民の渾身の記録」志村啓夫文書(しむら ひろお ぶんしょ)、私の現職の整体・鍼灸師のホームページ等を彼に送り、私のブラジルでの行動を知らせた。

3.前山隆さんからの著書と返信

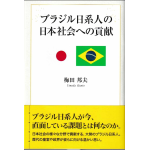

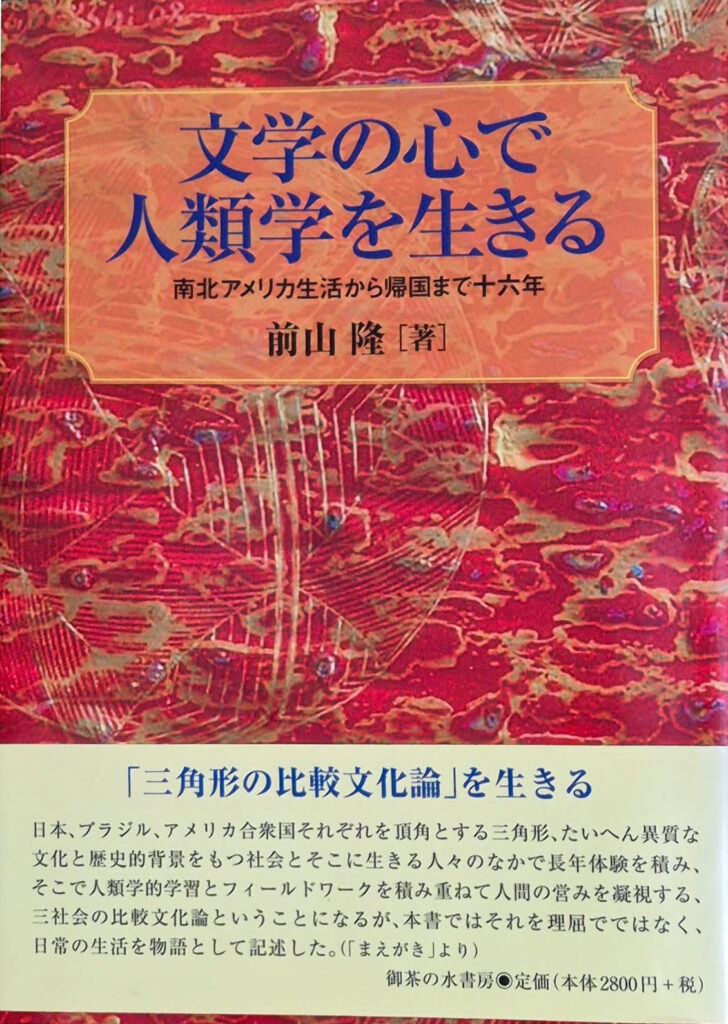

すると、彼からは若林和男画伯デザインの装丁の『文学の心で人類学を生きる‐南北アメリカ生活から帰国まで16年』(前山隆著)という300頁のお茶の水書房出版の著書と次のような直筆の几帳面な返信が届いた。

本書は「三角形の比較文化論」を生きる。日本、ブラジル、アメリカ合衆国それぞれを頂点とする三角形、それぞれの国で客員教授、教授を務めた。

たいへん異質な文化と歴史的背景をもつ社会とそこに生きる人々のなかで長年体験を積み、そこで人類学的学習とフィールドワークを積み重ねて人間の営みを凝視する。

三社会の比較文化論ということになるが、本書ではそれを理屈ではなく日常の生活を物語として記述したと書いてある。

更に著者年譜、著書等業績一覧表(1.著書・編著、2.論文 3.編集 4.翻訳)が書かれていて彼の野外研究生活、その時々の心境、想いを吐露されていて引き込まれて読みふけった。

更に、同封されていた長文の手紙には彼の晩年の生活と研究者魂のヤサイとフェジョン作りが記載されていた。彼との親交あるなしに拘わらず前山隆さんの人柄を知る貴重な内容なので全て書き記したのが以下の文章である。

4.前山隆さんの返信

「深夜焼酎の飲みながら書きました」

静岡2014年7月3日

お便りと文献等嬉しく拝受。おぼろげながら君のその後の軌跡や人間像が解りかけてきて良い気分だ。文協でのぼくの講演の日に、突然50年振りに君が目の前に姿を見せた時にすぐ春国丸の時のあの農大生だと解った。名を記憶していたはずだが、とっさに頭にのぼったかどうかは、今は確信はない。

君は口数の少ない人だったが、間違えようのない想い出の人物だ。大変嬉しかった。あれ以来、50幾年の間、ふと思い出すことはあっても貴君の消息を目や耳にすることはおそらく一度もなかった。

川辺君の結婚式に誘われてジャカレイかどこかに行ったが東京農大生のバグンサの中で君に会った記憶はない。今回読ませてもらった君の体験談で同時期かなり長い間ブラジルに共に生きていたのだが、会うことがなかったのを残念に思う。農業技師としての君と東洋医術師としての新しいキャリアを名刺に見て不思議な思いをしたが、今度読ませてもらった貴君の体験談を読んで感動した。このような話が瀬川や川辺らのものだったら不思議に思っただろうが君の話だったので大変気もちよく飲み込めた。君の人となりを確認した。

ぼくは70才で職を離れて研究を止めたわけではないが、借地をして畑をいじり、マリリア生まれの二世の女房に「フルタイムの畑仕事ですか」と言われるほど毎日畑に通って、12年ほどになる。

汗を流すことと、ヤサイを食べることが仕事で夜半は少々本を読んだり焼酎を飲んだりして眠る。まあ何となく健康に悪くないと考えている。来月には満81才になる。老後の畑仕事をする者にもタキイの種は親しいなかだから、君が春国丸のあとタキイ関連の学校で修業したというのを読んで親しみを覚えた。

僕は日本移民百年史の編集に協力するように幾度か依頼されたが断ってきた。百年史を買ったり読んだりする心算なかったが、いろいろな経緯もありゴタゴタを知らされもし、もらったり買ったりして百年史がいつのまにか揃った。帰国してから農業史編に君の名も発見した。良い仕事をしてこられたのだなと感慨をもっている。君の体験談に出てくる生田博氏はぼくもよく知っている。大変評価の高い人物だと思うのだが今どうしているのか知らない。ぼくの本の出版記念会に来てくれたことを憶えている。会うことがあったら宜しく伝えて欲しい。

閑話休題

フェジョンの文献深謝。借地で1反歩の畑をいじるようになって12年。

1年中安く入手できるヤサイなど作られないが、ブラジルヤサイその他自分の食いたいものを作り、余るものを友人に取るのも楽しいが、まあ大変でもある。(1反歩全面にヤサイを植えるわけではない。桃を沢山採ったが今年は放置)。

ブラジル野菜での唯一の失敗ばかりなのはフェジョンだ。ブラジルの種で毎年少々作ってきたが1度も満足したことがない。ぼくはサヤインゲンやトマトで失敗したことはない。アルファセ・ロマーナの作り方はコーネル大学留学時代カンピーナスの研究所から来ていたオランダ移民の二世というブラジル人から教えられ(1969年頃)、以来よく作り、よく食べる。

近頃は昔風のalface romanaの種がなかなか手に入らない。でも類種を作っている。

フェジョンは環境の違いからか、途惑いが多い。ブラジルでも幾人にも訊いたが、フェジョンはツルが出ないという。静岡で作ると毎年すべて必ずツルが伸びる。サヤインゲンはそれで良い。豆を採りたいものにはツルが伸びるとうまく収穫できない。何しろフェジョンは日系人出稼ぎ以来、日本で購入はできるが、fejão novo(フェジョン・ノーボ)の味はない。長期に亘って実がなるが、収穫が不便だ。初期に下部分で実ったものは雨で発芽してしまうし、上の方で長期間ぼちぼち実り、一時に収穫ということができない。

日本のツルナシ・インゲンでも時にツルが伸びることがある。ここらのふしぎがぼくには困難。

今年はフェジョンは植えなかった。何しろ毎年、毎年、猪に畑を荒らされので、規模を小さくして少しだけしている。

3月に入手してきたシコーリャはこちらの夏にかかって大好物のシコーリャは作らなかった。今秋から来春の楽しみというところだ。

ともかく研究とは関係ないが、そして猪に作物を荒らされても腹も立たない。汗を流すための畑だから。でも今後幾年もやるまい。

君が農業技術者と知って書いてみたまで。手におえないのは猪とフェジョンだけ。他は大抵よくできる。

君の奥さんへの思いを嬉しく読んだ。よろしく伝えてくれ。今後再会の機があるか否か解らないが、今回の再会は大変良かった。

今、午前3時。焼酎2合。これで寝るとする。では。

岸本晟様

前山隆