居酒屋経営で頭角表す元若東

「12年間、日本の大相撲の厳しさに耐えた自信があるから、ブラジルに帰ってきてからも、なんとかここまでやってこれたと思っています」―そうしみじみ振り返るのは、ブラジル出身で関取になった元若東の黒田吉信さん(49歳、2世)だ。

1976年4月にサンパウロ市で生まれ、父親が果たせなかった大相撲入りの夢を実現させるべく、中学卒業後に訪日して玉ノ井部屋に入門、1991年秋場所で初土俵。2001年夏場所で新十両に昇進して、ブラジル出身者で3人目の関取となった。だが同場所で負け越して、1場所で幕下に陥落。再十両を目指して奮闘するも、03年大阪場所を最後に現役生活の幕を閉じて引退した。

同年に帰伯してからは飲食店経営に邁進し、現在は居酒屋「黒田」と「金星」、日韓料理居酒屋「KuroMoon」に加え、もう1軒を開店準備中だというので、やり手経営者だ。

黒田さんは「親父が相撲大好きで、僕は4歳から相撲をとり始めた。でも、本当は柔道をやりたかったんですよね。日本に行った頃、僕は身長が173センチギリギリ、体重75キロぐらいしかなかった。でも入門してみたら180センチ、150キロ見たいのばかりじゃないですか。それにブラジルでは投げ技が中心だけど、日本では押し。そもそもどこに体重をかけるとか、シコの踏み方が全然違う。ブラジルで使っていた日本語には敬語がなかった。だから最初は先輩に何と言っていいか分からず、困りました。ほんとに怖かった」と文化の違いに戸惑い、角界の厳しさに苦しんだ。

「そりゃもう、必死ですよ! 僕らの時代には強くなりたい一心で、毎日80番も取り組んだことも。関取に上がる頃は幕下で30番勝ち抜いて、それからまだ大関と30〜40番、毎日やってました。今じゃ20番程度ですよ」と振り返る。

「相撲協会には1千人の力士がいますが、関取になれるのはほんの一握り、80人ぐらい。とにかくそこまで辿り着けた、そのことで自信がついた。何度も諦めかけましたが、親方からは『辞めるのは簡単だ』と言われていたので、歯を食いしばって厳しい練習に耐えた。今思えば、その辛さに耐える精神力が、お店の経営にも役に立っている」と日本での経験を活かしている。

「昔の親方は神様同然、今はすごくフレンドリーになっている。でも優しいだけじゃ、強くなれないんですよ」と今の角界の風潮を、遠く地球の反対側から見ている。

現在までに20人前後がブラジルから大相撲に入門したが、関取になれたのは4人だという。黒田さんは魁聖一郎(本名=菅野リカルド)が2006年に訪日する前から稽古をつけ、友綱部屋を紹介するなど世話をした。魁聖は関脇にまで昇進して23年に引退し、部屋付き親方になっている。

「石井先生は柔道と相撲、どっちが好き?」

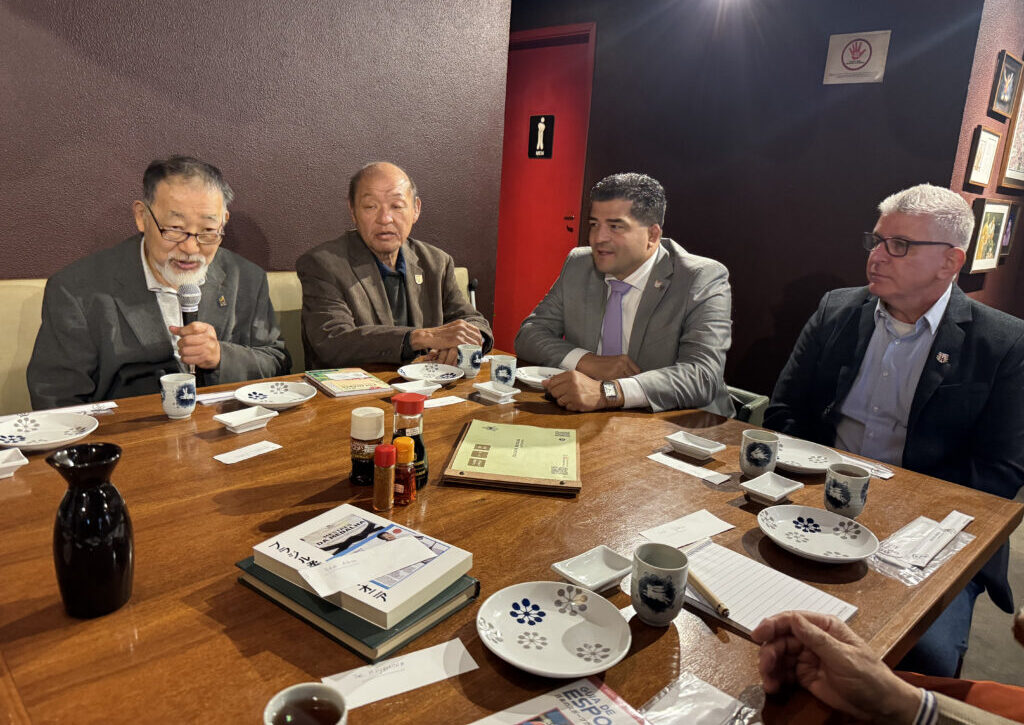

黒田さんからこの話を聞いたのは、5月31日午後、サンパウロ市モエマ区の居酒屋「黒田」で、相撲と柔道関係者を集めた興味深い座談会が開催された際のことだった。主催はブラジル日系文学の宮村秀光氏。ここで話された内容をもとに、県連日本祭で無料配布する冊子を制作するという。

当日は、ミュンヘン五輪柔道で銅メダルを獲得した石井千秋さん(83歳、栃木県出身)、パウリスタ柔道連盟のエンリッキ・ギマランエス会長、小川八郎柔道8段、柔道に関する著作があるジャーナリストのセルジオ・レックスさん(7段)、元大相撲力士の黒田吉信さん、ブラジル相撲連盟の土屋オスカル会長ら相撲関係者の錚々たる面々だった。

石井さんは東京五輪の日本代表になれなかったことに失望し、早稲田大学卒業式の翌日、1964年に渡伯した。当初、農業移民としてサンパウロ州プレジデンテ・プルデンテの農業学校に入るが、すぐに全伯柔道大会に出場して優勝すると同時に、1971年までに相撲の全伯角力選手権大会でも5度優勝した。

このように相撲と柔道には密接なつながりがあった。土屋相撲連盟会長から相撲と柔道の違いを尋ねられた石井さんは、「柔道は引っ張るが、相撲は押す」と簡潔に答えた。

土屋会長は「石井さんは、二つの競技で優勝するという、壁を乗り越えた特別な存在だった」と石井さんの稀有な存在感を強調した。柔道関係者から「コロニア史上最強の力士は誰だったんですか?」と尋ねられた土屋会長は「石井さんです」と即答した。

小川8段から「石井先生は、柔道と相撲、どっちが好きなんですか?」と質問され、会場は爆笑の渦に。石井さんはニコニコしながら即座に「それは断然、柔道です。だってうちは祖父の代からの柔道家だから」と答えた。

石井さんは1964年暮れあたりから一年半に及ぶアルゼンチン、チリ、ペルーの南米武者修行の旅で、日本ではできない武道経験をして腕を磨いた。さらにブラジルにはすでに、石井さんの早稲田大学の先輩・前田光世派の分派にあたるブラジリアン柔術が盛んになっており、その創始者エリオ・グレイシーの一番弟子ペドロ・エメテリオの道場に行って、柔術の寝技を特訓した。その過程で帰化してブラジル代表として五輪出場する話が出てきた。

帰化してブラジル代表になるか悩んだ石井さん

石井さんは「帰化の話が出た時、コロニア柔道界では、日本で柔道を学んできたものがブラジル代表として出るのは良くないと反対が出たので、大変悩みました」と述懐した。だが世話になっていた道場主の倉智光さんは違った。「石井、お前はブラジルが好きなんだろ。だったら、帰化してブラジル代表として戦ったらいい」と言ってくれ、決意した。そして日本にいたら獲得できなかったであろう五輪メダルを、1972年ミュンヘン五輪で見事に獲得した。

ブラジル柔道界に初の五輪メダルをもたらした石井さんの存在意義をギマランエス連盟会長(53歳)に尋ねると、「ブラジル柔道界の時代区分は『石井前』と『石井後』に分かれている。それぐらいメダルのインパクトがあった。『我々にも五輪メダルを狙えるのだ』との自信と目標を与えてくれたのは、石井先生だ。それから現在まで29個ものメダルが獲得できたのは、最初の一つ目があったから。全ての第一歩が石井先生のメダルだと言える」と説明した。

ブラジル五輪史上、カテゴリー別で最多メダル数を誇るのは、文句なしに柔道だ。また、リオ五輪後にブラジル五輪委員会で不正疑惑が持ち上がり、委員長が逮捕されるスキャンダルが起き、スポーツ界に激震が走った。失った五輪委員会の威信を保つためにその穴を埋めたのが、ブラジル柔道連盟の人材だったことは記憶に新しい。結果的に、規律に厳しい柔道はブラジル・スポーツ界全体に模範を示していると言えそうだ。

居酒屋経営の横綱とブラジル柔道の象徴

日本の大相撲で一回り大きくなって帰ってきて、その経験を経営に活かす黒田さん。日本でも、引退後に居酒屋など飲食店を経営する元関取は少なくない。だがチャットGPT調査では、元関脇・寺尾(錣山親方)の飲食店経営の最盛期で5〜6店舗、霧島で約5店舗だと出てきた。ならば、黒田さんの4店舗目開店間近というのは、経営面では〝横綱クラス〟かもしれない。黒田さんに従業員総数を尋ねると「40人近い」というので「ある意味、ブラジルに作った〝黒田部屋〟ですね」と言うと、笑っていた。

また日本で東京五輪出場を逃したために、〝ブラジル柔道界の象徴〟になった石井さんという存在は、移民史においても重要な歴史だ。「日本の国技」とも言えるスポーツが、南米においても影響を与えていることが、如実にわかる二人の話が聞け、実に興味深い座談会となった。(深)