「森を拓く」という体験を近代の日本人はしていない。だから概念でおよそ知っていても、具体的にどんな細部がそこにあったか、民族の記憶としてはほとんど薄れてしまった。

(森を拓く)などと大げさなことを言わなくても、もっと身近な自然とのかかわりでさえ記憶の外へのがれそうになっていて、一例をあげれば「兎追いしかの山、小鮒釣りしかの川」という「故郷」の歌詞だってそうだ。

フナ釣りは今日でも故郷の思い出たり得るが、ウサギはどうだろう?

私は二十代の若い人たちにこの歌詞の解釈をしてもらったが、みんな(子どもの頃、山で遊んでいて野兎を見て追いかけた)という説明をした。たぶん、この解釈は作詞者の意図と違うだろう。

野ウサギにしろキツネにしろ、野生動物に遭遇した場合、チラリとその姿態を瞥見するのが関の山で、とても子供たちが一定の時間追いかけるのは無理なようだ。

歌詞の「ウサギ追いし」はウサギ網を張っておいて大勢の勢子たちが野兎を追い込む「兎狩り」のことに違いない。獲物が大きくて凶暴なクマやイノシシと違って、ウサギの勢子はおおむね子供たちの役だった。小学校によっては課外授業として全校の男女生徒が先生と一緒になって勢子をしたものだ。そんな幼い日々の思い出が「ウサギ追いしかの山」なのだろう。

もちろん、ウサギ狩りを知っている人は多いが、知らない人が増えていることも事実である。今も盛んに愛唱されている小学唱歌の内容ですらそうなのだから、コト自然に関する限り日本人は民族的な規模で記憶を喪失しつつある、と言えるのではないだろうか。

ところがブラジルへ渡った日本人移民たちは、コーヒー園労働者として働いた後、原生林を買って開拓者となった。原生林のほうが土地代が格段に安いからである。森の中の生活を通じて、濃密な自然とかかわりながら生きたのだった。

開拓者たちを訪ね思い出を聞いていると、私の脳裏を不意に、日本の諺だの古い文章の断片が横切ることがある。それはハッキリした言葉で表現できないとらえどころのない感覚に過ぎないこともある。強いて言えば、ブラジル移民と似た経験、同じような自然とのかかわりあいを日本人もかつては日本の地でしていたに違いない、という「民族的な既視感」のような感覚である。

ワニとイヌ

若い時のことだが、アマゾンの支流タパジョス河の最上流地帯へ砂金堀りに行ったことがある。

私が砂金を掘ろうと思い立った理由は、砂金の中には三から七グラムくらいの不規則な形をした塊(ペピットという)が時々あるのだが、それをペンダントにするとかなり粋なのだ。自分用に一つ作ってみようと思って材料の砂金を掘りに行った。

その場所では一人の親方と十人ほどの金堀り(ガリンペイロ)が働いていた。ポンプで川底の砂を吸い上げて、それを選別する方法だ。地中の鉱脈ではなく、川底などの鉱物は「漂砂鉱床」と言うらしい。

親方に挨拶して、話をしたり見物したりして、いくらか顔見知りになった。当時の相場で彼らの日当は一日砂金三グラムで、ひと月に一度くらい息抜きに下流にある小さな町に行くほかは、一日中働いて小屋で寝るだけの生活だそうだ。ガリンペイロというと荒くれ男みたいな印象があったが、素朴な感じの人たちだった。

確かに「荒くれ男」ではこんな単調な生活に我慢できないだろうと思った。彼らの邪魔にならないようにかなり離れた下流に一人用のテントを張って、私は砂金堀りのマネゴトを始めた。

・・しかし、その時は結局、砂金の塊を手に入れられなかった。森の中の川に行くので釣りと二股をかけていったのだが、行ってみたらものすごく魚がいた。釣りが面白くてやめられなくなり、砂金堀りは次の機会にと自分に言い訳した。考えてみれば、砂金の出る川まで行って、砂金を掘らずに釣りをする男はあまりいないようで、それで私にも釣れるくらい魚がたくさんいたに違いない。

その旅で、背中の皮が三分の一ほど切り裂かれている犬を見た。

森のあちこちに住む人たちは自給自足に近い生活をしていて、たいていの男たちは猟をするために猟犬を飼っている。雑犬を仕込むだけだが、その中型の犬もそんな猟犬の一匹で麦わら帽子に無精ひげの主人の後を、ひどく苦しそうにヒョコヒョコ歩いていた。肉が赤く露出している。「どうしたのか?」と訊ねると、

「ワニにやられた。死ぬかと思ったがどうやら助かりそうだ」

と、その男は答えた。

小屋でじっとしていればいいのに、そんな傷を負いながらも主人の後をついてくる犬の習性が哀れだった。

「手当は?」

「塩を塗っただけだ」

男はヨードチンキも持っていないらしい。せめて薬草でも探して塗ってやればよいのにものぐさな男らしかった。私は傷薬を持っていたが、犬の傷は化膿せずに快方に向かっているようなので、そのまま男とイヌに別れた。

ワニは甲羅干しをしているときはまことに動作の鈍い動物のように見えるが、水際や水中で瞬間的に身をくねらせたり尾で打つ動作は実に素早い。だから、水際で不注意からワニに嚙まれたり皮を剥がれたりする家畜は案外と多いものである。

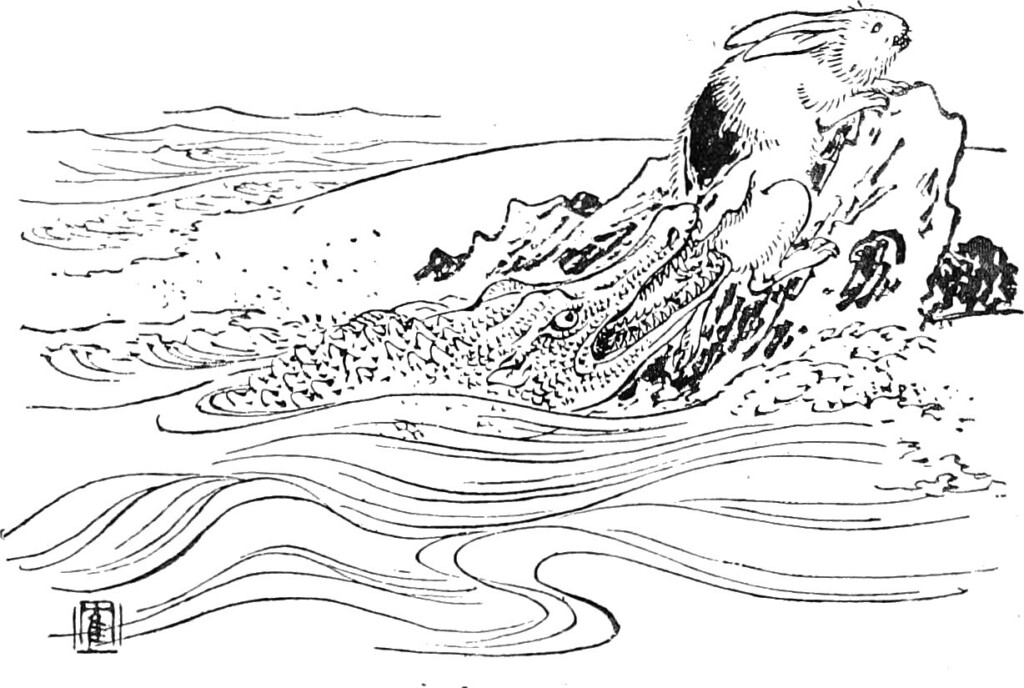

私は皮を剝がれた犬をみたその時、おのずと「因幡の白兎」の神話を思い出した。旅行から帰って、早速「古事記」を開いて、読み返してみた。

「因幡の白兎」

――白兎はおきの島から稲羽へ渡ろうとして、海の鮫(ワニ)を欺いて、ウサギ族とワニ族とどちらの数が多いか数えようといってその背を飛んでこちらに来た。最後に口を滑らしたので末端のワニにつかまって皮を剥がされた。大国主の命の兄弟たちが治療法として「汝為(なにせ)むは、この海塩(うしお)を浴(あ)み、風の吹くに当たりて、高山の尾の上(へ)伏せれ」と教える。

その通りにすると傷はもっとひどくなった。

あとから兄たちの袋を背負って来た大国主の命が「この水門(みなと)に行き、水をもちて汝が身を洗いて、蒲黄(がまのはな)をとりて敷き散らしてその上にこい転(まろ)べば、汝が身、元の肌のごと、必ずいえむ」と教えると、白兎の傷が治った――

ここでいうワニは出雲地方の方言で鮫のことだと注釈されているが、もし出雲族が南方系の米作民族だとすれば、祖先が知っていたワニの記憶の言い伝えがそこに重なっていたとしても不自然ではない。(屁理屈を言えば、サメでは呼吸器の構造上水面に静止して並ぶのは難しい)。いずれにしても水面に浮かぶ鋭い歯を持った生物のイメージといったところだ。

因幡の白兎の話は神話だから、現代の日本人の身の回りであんな出来事が起こる可能性はまずない。

ところがワニの多い地方へ入植したブラジル移民にとっては、因幡の白兎の物語の細部の一つ一つが日常的な経験で、似たような話が身の回りにあった。

そして和銅五年から千数百年たった地球の裏側でブラジル移民が「どこかで聞いたような話だな」と首をひねるのだ。私が「民族的な既視感」といったのはそういう意味だ。

因幡の白兎の出来事を整理すると次のようになる。

(1)陸上生物がワニの背中を渡って水面を跳び越すこと。

(2)ワニが動物にかみついて皮をはぐこと。

(3)応急手当として傷に塩を擦り付けるだけの処置をすること。

(4)丁寧な治療法として薬用の草花を用いること。

この箇条書きの順序に従って、移民たちや先住民たちから聞いたことを述べてみる。

陸上動物が水面に浮かぶものの上を飛ぶことだが、ネコ科の動物については川漁師たちから何度か聞いたことがある。猫よりやや大きい「ガット・デ・マット」(ヤマネコ)、尾も入れて全長1メートルくらいのジャクチリカ、虎くらいに成長する猛獣のオンサ(南米ヒョウ)などだ。彼らは強大な跳躍力とスピードにものを言わせて、流木などを中継点にしてかなりの幅の水面を跳び越すことができる。流木に足をかけたかどうかさえ見定めがたいスピードで駆け抜けてしまうそうだ。

漕いでいるカヌーの舳先を大型のオンサに中継点にされた漁師の体験談によると、黄色い影が岸から対岸にさっと走り、そのあとカヌーの船体に振動が伝わっただけだそうだ。

2の項目の、ワニに噛まれて皮がはがれることは案外ある。川岸の牧場主がワニを目の敵にするのはそのためだ。

箇条書きの第3、傷口に塩をなすりこむことは荒っぽい処置だが応急手当として案外行われている。その例の一つ…。

今から約七五年ほど前、サンパウロで「よみもの」という伝説的な月刊雑誌が四年間ほど発行された。

第2次世界大戦が終わって敵性言語として使用が禁止されていたドイツ語と日本語が使えるようになり、しかし日本から書籍の輸入はまだだった時代に発行された。この雑誌がなぜ伝説的かというと、懸賞小説を募集したところ、一九四九年の第一回目が一五二編、翌年の第二回目が一七〇編もの応募があった。

いかに人々が日本語に飢えていたか。

ただ数が多かっただけでなく、「つつじ」「樽」「牛糞」「野生」など今日まで記憶されている作品が多く含まれていた。

「牛糞」など、マットグロッソ州で牛飼いをして現地人の使用人のほか日本人など見たこともないという、今日では考えられない環境で生きる一家の話だ。釣りに来てマラリアにかかった日本人の青年を養生させるが、ある行きがかりで家を出ていく青年が乗った牛車を丘の上から一人で見送る、ふさという働き者の娘は、恋心とさえ自覚できない感情で大粒の涙を流し、それが足元の乾いた牛糞に落ちた、という印象的なシーンがある。

この「よみもの」誌は読者の体験記なども載せた。そこに、飼育していた豚がオオトカゲに襲われたという体験談が載っている。書いたのはサンパウロ州奥地に入植した伊達みさおというひとだが、箇条書きの3の応急手当てに塩を傷に塗る例として、その結末の部分を引用させていただく。

『チョン(母豚の名前)は子豚をかばって巣を身をもって防ぎながら、薄気味悪い舌を出してじりじりと詰め寄ってくる右方の大トカゲに対しては寄らば一噛みと身構えつつ、これまた左方から詰め寄ってくる大トカゲにも警戒の目を光らせていました。

これはいけないと思った私は、とっさに地面にあった棒切れをとるとトカゲを一撃してくれんものと忍び寄りました。

ところが私が来たことを知った右方のトカゲはさっと身をかわすと柵の間から逃げてしまいました。トカゲが逃げたのと私が来たことを知ったチョンが一瞬油断した刹那でした。左方のトカゲが矢のように巣に飛び込んだとみるや一匹の子豚を咥えて柵へよじ登り、キーキーと泣き喚く子豚を咥えたまま逃げうせました。

まったく電光石火の早業でした。チョンは子豚の鳴き声に気が狂ったようにブウブウわめきながら柵の中を右往左往するばかりでした。私は間髪を入れずトカゲの後を追いましたが、なにしろ倒木の多い開拓畑のこととてついに追いつけず、子豚の鳴き声だけが原始林のかなたへ吸い込まれるように消えてゆきました。(中略)

それにしても憎いトカゲです。この生き残った四匹の子豚だけは無事に守ってやらねばと柵の隙間は棒切れで全部ふさぎました。しかし、子豚を咥えたまま柵を乗り越えたトカゲを思い出すと安心はできません。何とか安全な方策を考えなければと思いながら仕事の忙しさに追われ、ついに翌日になりました。

その日のやはり同じ時刻でした。畑仕事から戻ってきて何かしら不安に駆られながら柵を覗いた私の目に映ったものは一匹の大トカゲの死体でした。チョンはと見ればこれはまたなんとしたことでしょう。下顎から血が滴っているのです。私はあわてて中へ入って調べてみると、右の股にもひどい傷があり、首筋その他四か所負傷していることがわかりました。子豚たちはどうしているだろうと巣を見ると、ああそこにはたった一匹、それも血まみれの死体となっていたのです。

私は呆然としました。私が戻るわずかひと時前に味をしめたトカゲたちが大挙して襲ったのです。

まるで悪夢でも見ていたような私は我に返ると、なにはともあれチョンの傷の手当てをしてやらねばと気付きました。生憎とクレオリーナ(赤チン)の持ち合わせさえなかった私は、応急の処置として塩水で傷口を洗ってやると、ここから6キロ離れた町へ薬を買いに走りました。

その道々、あの鈍重なチョンが子の危険を救うため身を挺して精悍な大トカゲに挑戦した、その母性愛に心打たれて目頭が熱くなってくるのでした。最愛の子たちを死なせたチョンの悲しみ、その原因が私の不注意からであったことを心の中で詫びながら、急いで走っても町への道のりがもどかしいほど遠く感じられるのでした』

開拓生活の一端がうかがわれるのでやや長い引用になったが、ここでも塩を傷口に塗ることはごく普通のこととして書かれている。

ここに出てくる大トカゲは全長1メートル前後で、森を拓くと畑と原生林の境あたりを好んで棲むようになる。おとなしくて残飯をやると人にも馴れるのだが、野生動物に変わりはなく子ブタやニワトリを攫って食うので困る。その反面、ネズミなどを退治するし肉も美味なので、評価は人によってまちまちである。

このように、傷に塩を塗る行為はチョンの場合のように愛情ある行為としても行われるのである。だからこの伊達みさおさんの手記に関連づけていえば、大国主の命より先に稲葉の白兎に会った八十神(やそがみ)たちはウサギを欺いたのではなく、ごく荒っぽい手当の仕方を教えただけで先を急いだのかもしれない。なにしろ彼らは美しい八上姫(やかみひめ)に求婚に行く途中で、白兎にかまけている暇がなかったのだろう。